Dans la continuité des travaux engagés par le chercheur Hadj Miliani – décédé cette année – portant sur les spécificités du champ littéraire algérien (2010-2020) dans ses différentes composantes linguistiques, le CRASC, en collaboration avec le Centre d’études maghrébines en Algérie (CEMA) et des universitaires, a débattu hier des premières conclusions du projet, à l’occasion d’une journée d’étude au Palais de la culture.

Le projet entamé en 2019 par feu Hadj Miliani avec les universitaires Mohamed Daoud et Mohand-Akli Salhi sur le champ littéraire algérien de la dernière décennie a fait l’objet d’une journée d’étude, hier, au palais de la culture Moufdi-Zakaria. Organisé par le Crasc, en collaboration avec le Centre d’études maghrébines en Algérie (Cema), le rendez-vous a réuni des universitaires de Mostaganem et d’Oran, membres du Crasc, et des écrivains venus des quatre coins du pays, en hommage à Hadj Miliani et afin de poursuivre ses travaux consacrés, dans un premier temps, en 2019, au champ littéraire francophone, et complété plus tard par ceux berbérophone et arabophone. L’équipe du Crasc, où Hadj Miliani était chercheur associé, a “rassemblé des données existantes” sur le champ littéraire algérien allant de 2010 à 2020, afin “de construire des corpus” en s’appuyant également sur des questionnaires, des podcasts, des entretiens et des enquêtes de terrain.

Le professeur Mohamed Daoud, qui dirige les travaux consacrés à la production en langue arabe, dira d’emblée que la spécificité du champ littéraire algérien est son multilinguisme en le comparant au champ littéraire français qui est “unilingue et centralisé”. “Nous avons des auteurs qui écrivent en langue arabe, française, tamazight, derdja comme Rabeh Sebaa, en italien comme Amara Lakhous, des jeunes qui publient en langue anglaise.” L’universitaire fera également remarquer, notamment en ce qui concerne le champ littéraire en langue arabe, que beaucoup d’écrivains publiaient et continuent de publier à partir d’autres pays comme le Liban, l’Égypte, la Syrie, avant la guerre civile. Résumer en quelques mots ce vaste champ est difficile, poursuit Daoud, eu égard à la complexité socio-historique et culturelle de l’Algérie. Si la production littéraire avait connu un bond qualitatif et quantitatif dans les années 1970 grâce au soutien notamment des pouvoirs publics, à partir des années 80 Daoud note un “fléchissement en matière de production littéraire, suivi dans les années 1990 d’une guerre civile sanglante, qui a paradoxalement vu la naissance d’une nouvelle génération d’écrivain(e.s)”. “Cette ‘littérature de l’urgence’ rendait compte de la violence inouïe de ces années-là. Il a internationalisé le drame algérien auprès du lectorat français et européen.

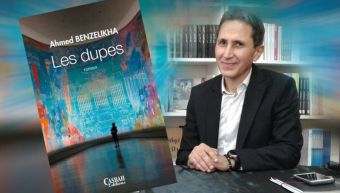

Mais en Algérie, elle jouit d’une connotation négative, car l’on remettait souvent en cause sa littérarité.” Dans leurs interventions, les chercheures et professeures Fouzia Boughandjour et Nadia Bentifour se sont intéressées respectivement aux jeunes romanciers et à la littérature jeunesse. Les conclusions de leurs travaux menés sur le terrain et auprès d’un échantillon de jeunes auteurs donnent un aperçu sur la dynamique littéraire actuelle. Boughandjour a rencontré pour les besoins de ce projet plusieurs jeunes auteurs, poètes et romanciers, dont l’âge varie entre 22 et 38 ans. Elle estime d’entrée de jeu que ces jeunes ne sont pas accompagnés par certaines maisons d’édition qui ne publient qu’à l’occasion du Salon international du livre d’Alger (Sila). Elle déclare en outre que le champ littéraire national n’est pas dans une dynamique de renouvellement, “les textes ne sont pas lus, ne nous possédons pas une réelle ‘tradition littéraire’ et les prix littéraires n’apportent pas à mon sens cette valeur ajoutée”. Dans son intervention, la professeure Nadia Bentifour a partagé avec l’auditoire un aperçu de ses travaux autour de la littérature jeunesse de langue française en Algérie.

“Dans notre pays, cette littérature est encore à l’état infantile. Deux périodes la caractérisent néanmoins, c’est de 2000-2010 et de 2011-2020. Au lendemain de la décennie noire, il y a eu une ouverture qui a permis son émergence. À partir de 2010, des maisons d’édition ont disparu comme Trois Pommes et les éditions Lazhari Labter, car il n’y avait plus de financement de l’État. À côté de cela, il y avait de grandes maisons d’édition comme Casbah.” Les caractéristiques de cette littérature sont sa diversité, du roman au conte et même le manga.

Yasmine Azzouz